作品產出不順利,常被歸咎於沒有靈感。

我大致上同意這個說法,不過「沒有靈感」是個太過抽象到有點被濫用的概念。

大多數人對靈感的想像,是指「突如其來的、巧妙的、會讓人有動機想要寫下來的點子」。但我還是先排除「突如其來」這個描述,有時候靈感也可以醞釀許久才產生。剩下的描述我們可以達成共識,也就是——

靈感=動機+點子……①

大多人覺得自己缺乏好的點子,這個還好處理;

但也有些人根本是缺乏動機,這我就沒辦法了。

「靈感」也是「零感」。

大部分的創作者並不是才華洋溢,可以出口成章。我們絕少會有靈感可以一氣呵成整篇作品,大部分的靈感,其實是好多個巧妙但是零碎的點子,而它們需要我們延伸補充。

光有靈感,不足以完成創作;有了「靈感」,還需要發想。如果靈感夠完整、夠明確,有時候它會自動帶著一些細節浮現在腦海——李聖傑的《遠走高飛》,寫的很明確是他的外婆和德國飛行員外公的愛情故事;J.K.羅琳寫《哈利波特》系列,最早也只有一個清晰的靈感。

但大多數時候,可不會這麼幸運。你必須藉由延伸情境或者蒐集資料來完成作品。我想,應該沒有人會否認,創作的過程不只是捕捉靈感——

創作=靈感+發想……②

你的靈感不是你的靈感。

有些人不相信寫歌詞可以教。他們更相信才華、歷練和人格特質。偉大的作品並不是教出來的,而是來自於細膩的觀察和鮮明的個性。他們的論點大致上可以用一句話講完──

『自由的靈魂是沒辦法教的。』

我不否認才華和歷練的重要性,因為靈感的產生的確需要天份和大量的生活體驗才能夠行雲流水,但光是仰賴才華或歷練不足以養成傑出的創作者,你更需要方法還有努力。一味等待靈感彷彿守株待兔,你不能落於被動,你要主動出擊!

這就是為什麼,比起作品主題、動機、文筆、音律這些綱目,靈感發想反而會被我放在第一堂課(跟押韻一起),因為創作的方法,遠比創作的形式重要。而自由的靈魂,不過是比平凡的你我,更直覺、更深刻的掌握了生活中的素材罷了。

創作,絕對是可以教的。

靈感=素材+發想……③

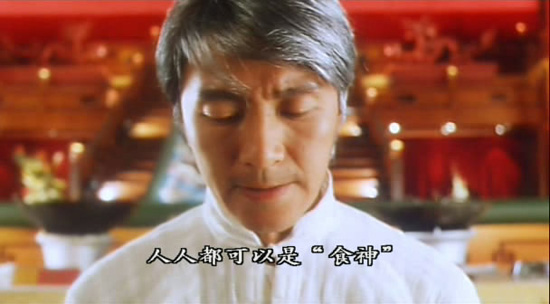

只要有心,什麼都可以拿來唱。

只要有心,「紅燒翅膀」也能拿來唱。

只要有心,「愛到不怕死」也能拿來唱。

只要有心,「等地球爆炸」也能拿來唱。

只要有心,「我可能不會愛你」也能拿來唱。

這些作品或許看來青澀,或許略微尷尬,但都在劇情中發揮了該有的功能,它們絕對不是一時興起的點子的產物,而是透過適當的發想設計出來的。

說到這邊,我想或許你已經猜到我想說的是什麼了。合併整理剛剛的公式:

創作=靈感+發想

=動機+點子+發想

=素材+發想+發想

點子是被動的,但發想是主動的。

由此,我們得到了一個不包含靈感的創作公式:

創作=素材+發想✕2……④

只要有兩倍的發想,你就不必擔心點子。

你缺的並不是點子,而是發想。別再等待繆斯女神的眷顧了!主動出擊,沒有靈感一點都不是藉口!